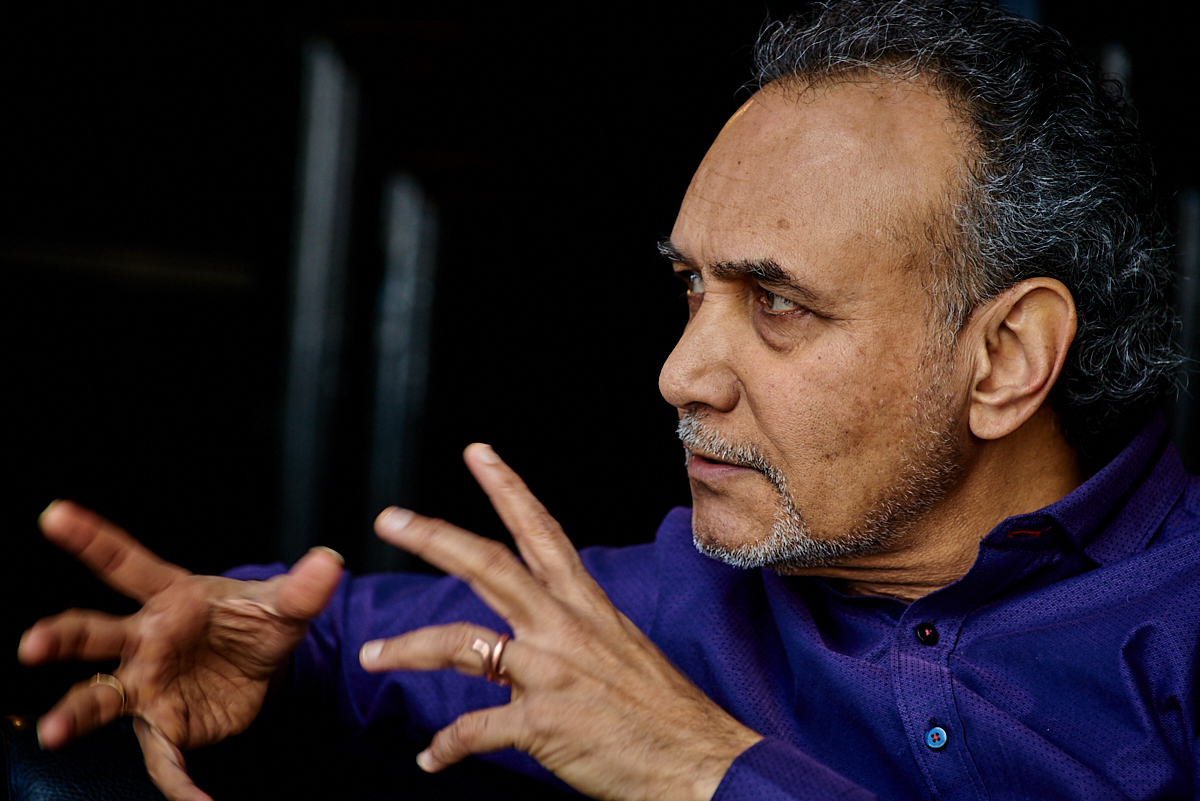

„Mir ist lieber, wenn man mir im Stillen zuhört, als dass ich in den Schlagzeilen erscheine.“ Ajay Mathur, Musiker

In Indien traf er die Beatles und feierte als Musiker erste Erfolge. Wegen der Liebe kam Ajay Mathur als 20jähriger in die Schweiz. Und ist geblieben. Trotz Kälte- und Kulturschock.

Sein Leben ist eines zwischen Extremen. Er ist ein Waisenkind, aber in einer Grossfamilie aufgewachsen. Er ist in Indien ein kleiner Star, aber entscheidet sich aus Liebe, mit seiner Schweizer Freundin in ihre Heimat zu ziehen. In der indischen Hauptstadt Neu Delhi mit 18 Millionen Menschen geboren, landet er in der Folge als junger Mann auf einem Bauernhof in einem kleinen Nidwaldner Dorf namens Ennetmoos.

Wer ist Ajay Mathur, der Mann mit dem klingenden Namen, der zwar schon für den wichtigsten amerikanischen Musikpreis Grammy nominiert war und in Deutschland 2018 für das «Beste englischsprachige Album» ausgezeichnet wurde, den in der Schweiz aber kaum jemand kennt?

Ein Musiker, der unterdessen 64 Jahre alt ist, und Zeit seines Lebens seiner Berufung nachging – egal, welchen Preis dieser Weg hatte. Immer wieder fehlte es an Geld, seine Ehe ging in die Brüche, während ein paar Jahren war er alleinerziehend und so verkaufte er kurzerhand Software, um über die Runden zu kommen.

Musik blieb die Konstante in seinem Leben, seine Leidenschaft. Denn auch wenn er in seiner Wahlheimat Schweiz wenig Beachtung fand und findet, im angelsächsischen Raum hat er sich eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut.

Wir treffen uns in Zürich im Club Mascotte, da, wo er in den 80er-Jahren aufgetreten ist, mit seiner damaligen Band «Mainstreet». Heute trinken wir tagsüber und ohne Publikum einen schwarzen Espresso und reden über sein Treffen mit den Beatles, seinen initialen Kulturschock in der Schweiz und wie er durch Kabarettist Emil Steinberger unser Land lieben lernte.

«Obwohl ich ein Waisenkind war, kann ich nur Gutes über meine Kindheit sagen.»

Anna Maier: Dein bisheriges Leben scheint sehr bunt und wild gewesen zu sein. Du wirkst selbstbewusst und frei. Wann wurde der Grundstein dafür gelegt?

Ich wuchs in einer indischen Grossfamilie auf, war das Nesthäkchen und wurde entsprechend umsorgt. Eigentlich war ich ein Einzelkind, meine Mutter starb relativ früh, ich war gerade mal 18 Monate alt. Mein Vater hatte Krebs und starb auch, als ich noch ganz klein war, vier oder fünf Jahre alt. Ganz vage erinnere ich mich noch an meinen Vater, aber an die Mutter überhaupt nicht. Durch den frühen Tod meiner Eltern bin ich beim älteren Bruder meiner Mutter aufgewachsen. Seine vielen Kinder waren für mich wie echte Geschwister.

Mein Onkel war vom Gefühl her mein Vater, ein sehr lieber Mensch. Trotz des Umstandes, dass ich genau genommen ein Waisenkind war, kann ich nur Gutes über meine Kindheit sagen. Ich bin sehr glücklich aufgewachsen, in einer Familie des Mittelstands. Mein richtiger Vater war Ingenieur. Mein Pflegevater hat Zeitungspapier fabriziert und an Zeitungen verkauft – ein richtiger Unternehmer.

Ausserdem waren viele Mitglieder meiner Familie Musiker, Künstler. Mir wurde viel Liebe und Wärme mitgegeben, aber auch die Sicherheit, dass mein Weg immer der richtige ist, egal, welchen ich einschlagen würde.

Diese Selbstsicherheit zeigte sich bei dir schon in jungen Jahren. Du warst gerade mal 13 Jahre alt, als die Beatles 1968 in einem Ashram in Rishikesh meditierten, quasi bei dir um die Ecke. Du als junger Journalist einer Schülerzeitung wolltest da vorbeigehen und sie interviewen. Die Geschichte klingt natürlich toll. War es wirklich so?

Es war tatsächlich so. Alle 14 Tage kam unsere Zeitung raus, und wir hatten regelmässig Brainstormings, um etwas zu finden, über das wir schreiben konnten. Meistens waren es für mich langweilige Themen wie Sport, Schulthemen, Politik usw. Wir sassen also mal wieder zusammen und überlegten. Jemand hatte gehört, dass die Beatles hier seien. Ich sagte dann: «Machen wir doch ein Interview mit ihnen». Alle schauten mich völlig geschockt an und sagten: «Also gut, mach mal.»

So zog ich los. Bis nach Haridwar musste ich den Zug nehmen und dann mit dem Bus hoch nach Rishikesh. Da waren aber natürlich schon Hunderte anderer Journalisten aus der ganzen Welt. Sie belagerten den Ashram. Mir wurde dann gesagt, dass ich mir keine allzu grossen Hoffnungen machen solle, aber meine Visitenkarte hinterlassen könne. Natürlich hatte ich keine, schrieb stattdessen auf einen Zettel meinen Namen, und dass ich ein Interview für eine Schülerzeitung machen möchte. Nach rund einer halben Stunde wurde ich plötzlich aufgerufen und war drin. Mir fiel das Herz in die Hose. Ich glaube, ich habe nichts Schlaues gefragt.

Du erinnerst dich nicht mehr ans Interview?

Kaum. Ich war im Schockzustand. Ich hätte niemals gedacht, dass ich reinkommen würde. Als ich all diese Menschen sah, dachte ich mir, das wars! Ich würde nur von den Menschen berichten können, die draussen warteten. Als ich dann wirklich reingerufen wurde, hatte ich effektiv einen Schock – aber auf eine gute Art. Ich war ehrfürchtig. Die Beatles waren da, und der britische Singer-Song-Writer Donovan auch.

50 Jahre alt: Unterschriebene Autogrammkarte der Beatles, 1968. ZVG

«Ich war wohl der Einzige in der ganzen Stadt, der die Beatles kennengelernt hatte.»

Wie haben sie auf dich reagiert?

Sie schienen Freude daran zu haben, dass ich mich als junger Mann traute, in diese Journalisten-Meute vor Ort einzudringen. Aber natürlich nahmen sie wahr, dass ich vor Ehrfurcht erstarrt war. So haben sie kurzerhand das Interview grad selber geführt. Ich mag mich erinnern, dass John seine Bandkollegen wie ein Journalist befragt und George die Antworten gegeben hat. Und ich sass mittendrin, mit dem Bleistift in der Hand und habe alles aufgeschrieben. Es war surreal.

Der Artikel wurde leider nicht publiziert. Der Schulleiter verbot es, denn die lokalen Zeitungen von Delhi belagerten anschliessend unsere Schule. Ich war wahrscheinlich der einzige Mensch in der ganzen Stadt, der die Beatles kennengelernt hatte. Die Zeitungen wollten mit mir Interviews führen.

Und?

Die Schulleitung sagte Nein. Man wollte mich schützen, ich war ja noch ein Kind. Ich hätte das auch nicht gewollt, um Gottes Willen. Es war ein unvergessliches Treffen, aber ich wollte nicht in den Schlagzeilen landen, nur weil ich das grosse Glück hatte, im richtigen Moment da zu sein.

Wie lange warst du denn bei den Beatles?

Mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Es war wirklich schön. Ich weiss nicht, ob du Ashrams kennst? Ein Ashram ist eigentlich ein sehr spartanischer Ort, aber für die Beatles war er natürlich etwas gehobener eingerichtet. Sie hatten ein Sofa, andere Leute sassen auf Kissen am Boden. Alle waren in indische Garderobe gekleidet. Alle waren auf der Suche. Wunderschöne Menschen mit einer ungeheuren Ausstrahlung. Wenn man die Musik der Beatles im Kopf hat und dann die Menschen dahinter plötzlich vor einem stehen, hat das eine unglaubliche Kraft. Das ist mir geblieben.

Hat dieses Treffen bei dir einen Samen gesät für die Musik?

Vielleicht, ja. Den eigentlichen Zugang zur Musik hatte ich dann aber kurz darauf durch meinen Cousin: Er ging zur Uni und kam immer mit seinen Freunden und Freundinnen zusammen, um Musik zu machen. Mich hat es fasziniert, wie sie gesungen und Gitarre gespielt haben. Einmal habe ich ihn gefragt, ob er es mir zeigen könnte. Er hat mir die ersten drei Akkorde beigebracht. Ich war 14 oder 15 Jahre alt. Von 1970 bis 1974 habe ich in Indien aktiv Musik gemacht. Ich spielte in verschiedenen Bands. Wir machten Rockmusik, in einer Band sogar mit afrikanischen Einflüssen und afrikanischen Musikern.

Warum hast du keine indische Musik gemacht?

Das kam für mich nie in Frage. Wahrscheinlich aus Rebellion. In meiner Familie gab es sehr viele Musiker. Die haben sich der klassischen indischen Musik verschrieben. Einer meiner Onkel zweiten Grades war einer der grössten Playback-Sänger in Bollywood, Mukesh Chand Mathur. Er war sehr bekannt. Ich kannte viele Musiker aus der indischen Szene.

An jedem Familientreffen haben sie zusammen gesungen. Das war nichts für mich. Mich haben die Songs von den Beatles und Beach Boys, später Zeppelin und Hendrix usw. sehr fasziniert. Ich wollte selber auch Gitarre spielen und singen. Ich hatte meine Bands, die am Anfang von der Familie nicht so goutiert wurden: «Was machst du da für yeah-yeah-Musik? Wieso machst du nicht anständige Musik?» Ich habe dann angefangen, im Radio live zu spielen. Und wir waren im Fernsehen mit der Band. Erst durch diese kleinen Erfolge wurde meine Musik von meiner Familie akzeptiert.

Ich habe mit verschiedenen Bands gespielt, aber in Indien hatte man damals kaum eine Möglichkeit, mit Rock weiterzukommen. Man konnte nur in Clubs spielen. Wir haben monatelang jeden Abend im gleichen Club gespielt – manchmal sogar zweimal am Abend. Mehr gab es nicht. Mit westlicher Musik hatte man keine Chance.

«Gibt es überhaupt Menschen hier? In Indien sind rund um die Uhr viele Leute auf der Strasse.»

Dann dachtest du, du kommst in die Schweiz ins Rockmusik-Mekka…?

(Lacht) Nein, dann habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Eine Schweizerin. Sie war auf der Suche – wie viele Europäer. Ich hatte eigentlich nicht vor, aus Indien wegzugehen. Aber wir verliebten uns und hatten zwei Optionen: Entweder würde sie in Indien bleiben oder sie ginge zurück und ich mit. Nach langem Hin und Her entschieden wir uns fürs Zweite. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Es begann einfach mit einer Idee.

Du warst vorher noch nie in der Schweiz oder in Europa?

Nein, ich war noch nie ausserhalb von Indien. Das war das erste Mal. Ich habe einen Pass machen lassen, ein Visum eingeholt bei der Schweizer Botschaft in Delhi und dann bin ich geflogen.

Was war dein erster Eindruck von der Schweiz? Das muss – wie bei den Beatles – auch eine Art Schockzustand gewesen sein, oder? (lacht)

Du musst wissen, ich kam am 2. Dezember an. Mit 49 Grad konnte ich sehr gut umgehen, aber mit -5 oder -10 Grad… Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gefroren. Das war der erste Eindruck. Too cold! Und ich habe niemanden gesehen. Wochenlang habe ich niemanden gesehen. Auf der Strasse, aber auch sonst nicht. Das war für mich ein Schock. Ich fragte mich: Gibt es überhaupt Menschen hier? In Indien hat es rund um die Uhr viele Leute auf der Strasse. Man geht morgens um zwei noch Chai trinken und essen.

Das ist mittlerweile über 40 Jahre her. Wie lange dauerte es, bis du das Gefühl hattest, dass du hier leben kannst?

Ich bin einfach so. Wenn ich etwas erreichen will, ziehe ich das durch, auch wenn es schwierig ist. Am Anfang war es schwierig. Ich hatte keinen Job, aber ich habe weiterhin gesungen und Gitarre gespielt. In Bands gespielt. Ich hatte das Glück, sehr gute Schweizer Musiker kennenzulernen. Phil Carmen zum Beispiel. Das war ein Kollege meiner Ex-Frau. Er wohnte in Stans. Durch ihn kam ich mit verschiedenen Bands in Kontakt und plötzlich war ich dabei. Ich musste aber eine Gitarre kaufen. Ich hatte ja in Indien alles verkauft vor dem Umzug. Ich kam nur mit einem Koffer und einer zwölfsaitigen akustischen Gitarre. Aber mit der konnte ich nicht auf die Bühne! Ich kaufte also eine Gitarre, für welche ich 50 Franken monatlich abzahlte, bis ich genug Geld hatte. Ich spielte in Cover-Bands, die überall auftraten, an jedem Fest, an der Fasnacht.

Wie lange ging es, bis du die Sprache ein bisschen verstehen konntest?

Verstanden habe ich sie relativ schnell. Nach etwa drei Monaten verstand ich Schweizerdeutsch. Sprechen konnte ich sie etwa nach einem Dreiviertel-Jahr. Ich hatte einen sehr guten Lehrer in Emil Steinberger.

Du hast durch Emil Steinberger Schweizerdeutsch gelernt?

Ganz genau. Danke, Emil! Ich habe mir seine Kassetten reingezogen, die waren total lustig und ich habe gleichzeitig den Schweizer Humor kennengelernt. Emil bot mir eine wahnsinnig reiche Studie über das Schweizer Wesen. Er verkörpert den Schweizer Menschen so treffend, und trotzdem gibt er die verschiedenen Charakteren nicht verletzend sondern auf eine liebevolle, ironische und humorvolle Art wieder.

Wie kamst du mit der Schweizer Mentalität klar? Gerade auch, weil es im Jahr 1974 vermutlich keinen weiteren hier wohnhaften Inder in Stans oder in der Umgebung gab.

Nein, ich war der einzige.

«Am Anfang prallten natürlich schon Kulturen aufeinander. Das ist so.»

Wie haben die Menschen auf dich reagiert?

Eigentlich ganz okay. Ich sah halt komisch aus. Ich hatte die Hendrix-Frisur und einen Vollbart, sah aus wie ein Hippie aus den 60er-Jahren. Ich zerriss meine Jeans, nähte Sticker drauf. Meine Boots bemalte ich selber. Ich war total der Hippie und habe die Zeit genossen.

Hast du nie mit dem Gedanken gespielt, wieder zurück zu kehren in deine Heimat?

Nein, nie. Obwohl am Anfang natürlich schon Kulturen aufeinanderprallten. Das ist so.

Ich bin spontan. Ich bin nicht scheu. Ich lasse mich sehr gerne begeistern. Das ist nicht unbedingt eine indische Charakteristik, aber die Spontanität schon. Die ist fremder hier. In Indien geht man einfach zu Kollegen oder Familienfreunden und sagt, «hallo, wir sind da». Das ist unvorstellbar in der Schweiz. Damit hatte ich Mühe am Anfang. Ich habe meine Frau gefragt – wir haben bald darauf geheiratet –, ob wir bei einem Kollegen vorbeigehen können, und sie hat sofort „nein“ gesagt und mir erklärt, dass wir vorher anrufen müssten. Dann haben wir angerufen und der Kollege hat gemeint, dass wir übernächste Woche vorbeikommen könnten. Das fand ich nicht lustig. Ich wollte sofort vorbeigehen.

Mit dieser Agenda-Planung unter Freunden habe ich immer noch Mühe. Ich mag lieber Leute, die sagen: «Let’s go». Meine Freunde wissen, dass sie jederzeit vor der Tür stehen können. Ich mag es nicht, für übernächste Woche Privates zu planen.

Irgendwann ging die Ehe auseinander, der Grund, warum du hierher kamst, war mit deiner Frau weg. Warum bist du trotzdem geblieben?

Ich habe in London gelebt, ich habe in Los Angeles gelebt eine Zeit lang. Auch in Paris. Ich war viel ausserhalb der Schweiz unterwegs, aber ich bin gerne in der Schweiz. Die Schweiz gefällt mir sehr. Ich habe unterdessen auch den Schweizer Pass. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt.

Die Schweiz ist ein sehr stabiler Boden für mich, um kreativ zu sein. Ich schaue mich in der Schweiz nicht um für Inspiration, aber sie gibt mir eine Art Geborgenheit und lässt mir Raum, kreativ zu sein.

Warum hat deine Musik hier nicht den Stellenwert wie in anderen, vor allem angelsächsischen, Ländern?

Das weiss ich nicht. Keine Ahnung. Das kann ich nicht erklären. Ich beliefere die Schweizer Medien genauso wie Medien in Amerika. In der Schweiz habe ich keinen Promoter. Sonst habe ich überall einen Promoter, in Deutschland, Amerika, England. In der Schweiz habe ich niemanden gefunden, der dies meinen Vorstellungen entsprechend macht.

Was sind denn deine Vorstellungen? Bist du so kompliziert?

Nein, ich bin überhaupt nicht kompliziert. Ich habe aber klare Vorstellungen. Ich mache meistens nicht das, was die Gurus sagen. Ich nehme nicht ein Album auf und veranstalte dann ein grosses Tamtam mit Veröffentlichungsdatum in zwei Wochen, dann Konzerttournee und das wars. Für mich ist der Album-Release der Anfang, dann schaue ich, was daraus wird. Ein Album ist für mich ein Kunstwerk – wie ein Bild oder eine Bilderreihe. Ich habe immer viel mehr Songs auf Lager als auf die Platte gehen.

Kannst du dich einfach trennen von Songs?

Ja. Sehr gut. Es sind dann keine schlechten Songs, aber sie passen einfach nicht ins aktuelle Konzept. Beim Album «Little Boat» war der Titelsong schon da. Das Thema des Songs ist die Resilienz: Ich war schon viele Male am Boden – emotional und finanziell. Du musst dann die Kraft haben, dich wieder aufzuraffen. Diese Kraft kommt durch Humor, durch Freundschaft, durch Leiden – es gibt verschiedene Arten, neue Kraft zu schöpfen.

Ich hatte einige Songs, die dieses Thema genau widerspiegelten, aber es waren zuviele. Ich habe diese also aussortiert, bis ich aus ursprünglich 26 noch 12 Songs hatte. Dann brauchte ich relativ viel Zeit, um die Reihenfolge zu bestimmen. Die Reihenfolge ist für mich sehr wichtig! Das fällt den Menschen auch auf. Viele Reviews erwähnen das, obwohl ich es nicht speziell heraushebe. Ich möchte einfach, dass man das Album von Anfang bis Ende hören kann, und es einen packt, einen Fluss hat.

«Es ist ein Irrglaube, dass die Jungen nur seichten Pop hören.»

Ein Schweizer Journalist schrieb, dass du Musik machst, die man nie als Lieblingsmusik erwähnen würde, die man aber dann häufiger hört als die eigentliche Lieblingsmusik. Ärgerlich?

Nein, überhaupt nicht. Mir ist lieber, wenn man mir zuhört und darauf reagiert, als dass ich hier und dort in den Schlagzeilen erscheine.

Jemand, der so funktioniert wie du, muss wahnsinnig Mühe haben mit der kommerziell ausgerichteten Musikbranche. Die Songs müssen immer kürzer werden, es werden häufig gar keine richtigen Alben mehr veröffentlicht, sondern nur noch Minialben, die Musik wird gratis ins Internet gestellt. Der Trend führt in Richtung Häppchen, schnell etwas raushauen. Wie gehst du damit um?

Wie gesagt, ich bin nicht einer, der Gurus folgt, oder Trends. Wenn mir jemand sagt, dass mein Song innerhalb der ersten 30 Sekunden ins Ohr gehen müsse, dann sage ich: «Nein, das muss er nicht». Ich habe mein eigenes Label gegründet, aus purer Not. Das erste Album als Solokünstler – ich hatte ja schon 4 Alben und 2 „Best Of“ mit meiner Band „Mainstreet“ veröffentlicht – habe ich im Jahr 2011 rausgebracht und dabei über 2’500 Leute angeschrieben: Plattenfirmen, Promoters, Radioleute usw. Ich habe nur eine einzige Antwort erhalten. Eine Standard-Absage.

Hast du da begonnen, an dir zu zweifeln?

Nein. Aber ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das Album selber machen kann. Aus meiner Zeit in Amerika kannte ich Leute, die mir geholfen haben, in Kalifornien ein Label zu gründen. Die ersten Songs meines Albums wurden sehr gut aufgenommen von den College-Radiostationen in Amerika. Es war Rock, Americana, mit einem eigenen psychedelischen Dreh. Diese Roots-Musik kommt in Amerika gut an.

Das heisst, deine Musik, die mich irgendwie an Tom Petty erinnert, wird auch von jungen Leuten gerne gehört?

Ja, viele meiner Fans sind unter 24 Jahre alt. 16- bis 18-Jährige hören diese Musik sehr häufig. Erstaunlich, nicht?

Ich lebte die letzten Jahre in einer Patchwork-Familie. Ich habe eine Lebenspartnerin und wir haben insgesamt drei Kinder, drei junge Erwachsene. Die sind alle selbstständig und leben nicht mehr bei uns. Nur wir und ein Hund sind noch da – und eine Plattensammlung, die auch von den Kindern mitgestaltet wurde. Man findet darin alles, von Beatles über Aerosmith bis Metallica.

Gewisse Musiker habe ich durch die Kinder entdeckt. Mein Sohn hat mir den US-amerikanischen Musiker Beck gezeigt, ich habe ihn vorher gar nicht gekannt. Was für ein super Songwriter! Ganz junge Leute haben einen guten Geschmack. Es ist ein Irrglaube, dass die nur seichten Pop hören.

«Ich beginne zu lieben, was mir das Leben so zufallen lässt.»

Du hast von der Resilienz gesprochen. Du seist ein paar Mal am Boden gewesen in jeder Hinsicht. Kam es an solchen Tiefpunkten für dich nie in Frage, etwas Neues, etwas Anderes zu machen? War das bei dir kein Thema?

Jein, man hat so viele andere Möglichkeiten, mit Musik den Lebensunterhalt zu bestreiten. Du kannst Musikunterricht geben. Ich habe aber auch anderes gemacht, als es finanziell eng wurde. Habe als Verkäufer gearbeitet, Software verkauft. Ich habe die verschiedensten Sachen gemacht. Aber die Musik ist die einzige Konstante in meinem Leben.

Ich werde dieses Jahr 65 Jahre alt. Ich bin im Pensionsalter. Das, was ich mit meiner Musik auslösen will, passiert fast täglich. Ich habe eine sehr treue Fangemeinde, die rege mit mir kommuniziert. Ich erhalte E-Mails, SMS von überall. Auch völlig fremde Leute, die zum ersten Mal meine Musik hören, kontaktieren mich.

Was sagen sie?

Meistens ganz kurz: «Hey, ich habe deine Musik gehört, sie hat mich total überrascht und jetzt höre ich sie immer». Nur sowas. Damit jemand dir das in einer E-Mail schreibt, braucht es viel. Das gibt mir täglich etwas zurück. Und ich habe eine gute Airplay Time, dadurch kommt regelmässig Tantieme rein.

Welcher ist der wichtigste Markt für dich?

Die USA, nach wie vor. Deutschland läuft in diesem Jahr auch nicht schlecht. «Little Boat» ist das erste Album, das ich in Deutschland pushe. Es sieht gut aus. Die Musik wird gespielt in den Radios. Zeitschriften und Blogs haben über das Album berichtet. Ich wurde für TV-Auftritte und -Gespräche eingeladen. Und es gewann im letzten Jahr den Deutschen Rock- und Pop-Preis als bestes englischsprachiges Album. Das ist sehr gut für mich, damit Menschen auf meine Musik aufmerksam werden. Sonst sind Amerika und England meine grössten Märkte.

Was passiert, wenn plötzlich der grosse Durchbruch käme und dich alle für grosse Shows wollten? Wie würdest du reagieren?

Genauso, wie immer. Ich würde mir gründlich überlegen, was ich machen soll. Wenn es komplementär wäre zu dem, was ich jetzt mache, dann wäre es spannend. Das gleiche gilt für Anfragen als Opening Act. Man kann bei weiss nicht wie vielen grossen Bands den Opener spielen gehen, aber man muss sich fragen, ob einem das auch etwas bringt. Ich würde es nur machen, wenn ich etwas zur Show des Hauptkünstlers beitragen könnte und das Publikum einen Mehrwert davon hat. Da ich unabhängig bin und nicht bei einem Major-Label unter Vertrag stehe, kann ich alle meine Entscheidungen selber treffen.

Ich bin relativ pragmatisch was Live-Gigs anbelangt. Ich spiele auch nicht überall. In der Schweiz absolviere ich kaum Auftritte, weil ich keine Promotion habe. Vielleicht mal ein paar Gigs in Luzern und Umgebung, aber mehr nicht. Ich gehe dort spielen, wo man mich bereits kennt und ich im Radio gespielt werde.

Man kann sich übrigens meine Musik anhören auf meiner Website, richtig anhören, nicht nur 30 Sekunden. Ich hasse es, wenn ich auf die Website eines Musikers gehe, 20 Sekunden eines Songs hören kann und dann ist fertig. Was soll das? Meine Songs kann man komplett hören. Alle Alben sind offen verfügbar.

Ist das die indische Gelassenheit, die da durchdrückt?

In Hindi sagen wir «Tschale ga», was so viel bedeutet wie «it’ll work out». Es kommt schon gut. Das ist meine Einstellung. Ich bin sehr pragmatisch. Und ich nehme mir viel Zeit für alles. Ich habe Zeit. Für mich gibt es auch keine Zufälle. Wie das Wort sagt: Es fällt einfach zu.

Abschliessend eine Frage, die mich persönlich Wunder nimmt: Hast du Frieden geschlossen mit der Kälte?

Ja. Ich liebe die Kälte. Anfang Januar war ich am Polarkreis in Lappland bei -32 Grad. Das Blatt hat sich sogar gewendet: In Delhi könnte ich nicht mehr leben. Die Luft ist so schlecht. Ich war vor zwei Jahren dort und konnte kaum atmen. Das ist wirklich schlimm. Aber mit der Kälte kann ich mittlerweile gut umgehen.

Du weisst ja: Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann zieh ich es durch. Und beginne zu lieben, was mir das Leben so zufallen lässt. So ist es mit der Kälte. Und so ist es mit dem Leben.

Text: Anna Maier

Bilder: Jean-Pierre Ritler

Anna Maier im Gespräch mit Musiker Ajay Mathur im Zürcher Club Mascotte. Bild: Jean-Pierre Ritler

… und wer noch nicht genug hat:

„Anna Maier trifft… Musiker Ajay Mathur“

Meine Kolumne auf Bluewin.ch

Newsletter

Melde dich für den Newsletter an und ich informiere dich über jeden neuen Artikel, der auf KeinHochglanzmagazin erscheint.

Beat Merki

Ein wirklich sehr interessantes Interview in welchem Du uns einen Musiker näher gebracht hast den ich bisher nicht kannte. Danke Anna für diese tolle Geschichte von Dir einmal mehr sehr schön verfasst.